I La forma non è che estensione del contenuto

Usa, 1951. Un appassionato di antropologia Maya diventa rettore del Balck Mountain College1, nato da una scissione con il Rawlings, Florida. Al tempo il college ha venti studenti, e l’appassionato ha appena pubblicato Projective verse – presto recensito e accolto da William Carlos Williams – saggio che per blandezza di ricezione e importanza è paragonabile a Spazi metrici. Il testo non è semplice ma chiaro: le forme chiuse non sono necessarie bensì storiche, la dimensione performativa e incarnata della lingua è sufficiente per determinare lo sviluppo della forma, la quale è un discorso, speech, generato da un corpo organico e da ricreare. L’appassionato è Charles Olson, la rivista che prende il nome dal detto college diventerà l’anello mancante fra la language poetry, di ricerca, e l’esperienza beat; i suoi interessi per la metafisica trascendentale e le sue teorie sul verso saranno alcuni dei punti di riferimento di una generazione di poeti quasi mai citata in Italia, neanche dall’area di ricerca: i Black Mountain Poets (BMP). Fra questi si distingue Robert Duncan.

II La legge di «il»

«Bene, Joe, quando scrivi una frase che inizia con l’articolo «il», non sei già sotto la legge di «il»?2»

Duncan si rivolse così a un suo studente al Black Mountain College, alla fine degli anni ‘50. Cercava di spiegargli che la legge non è soltanto quella giuridica e predeterminata, ma anche la limitazione delle possibilità imposta dalla materia per come è (o in questo caso, dalla lingua per come si manifesta). In quel periodo Duncan era vicino alla sua epoca d’oro, i ‘60, in cui uscirono i libri più importanti: The Opening of The Field (Grove Press, 1960), Roots and Branches (Scribner, 1964), Bending the Bow (New Directions, 1968). Si era avvicinato al trascendentalismo filosofico di Withehead (autore di Il processo e la realtà), che rifletteva sulle categorie della grande tradizione metafisica in un’ottica laica, svuotata: lo aveva conosciuto tramite Olson, col quale collaborava ormai da dieci anni. Con lui aveva elaborato l’idea di scrittura in quanto campo (field), «luogo di passaggio»3, anche in senso tipografico, visuale. Si era mosso verso la scrittura automatica e, come dimostrano le serie dei Passages e delle Structure of Rime, modulare. Per Duncan la serialità era un mezzo per governare il campo aperto del verso proiettivo: intendeva produrre un susseguirsi di forme riconoscibili ma condannate al non finito, a differenza di Olson, che invece cercava un unico processo informale, ma chiuso (almeno a detta di Duncan)4.

III Io sono un poeta derivativo

Lo dice quasi subito, Duncan, in questa docu-intervista del 1975, e aggiunge che non si preoccupa affatto di possedere del genio. Questa posizione si poneva in aperto contrasto con il tragico monumentale di Eliott, il cui Tradition and the Individual Talent rappresentò un punto di riferimento per gli scrittori americani interessati alla trinità modernista: originalità, necessità storica, antisoggettivismo (uno su tutti: Robert Lowell). La poetica di Duncan credeva nell’estemporaneità e nella situatezza storica, e azzardava la ripresa di un rapporto sereno con un aspetto particolare del Romanticismo: quello della ricerca di una verità metafisica tramite un’intelligenza intuitiva. È chiaro dunque che il concetto di Romanticismo, per il poeta, rappresentasse più che un periodo storico o un insieme di Opere, il bisogno di una conoscenza, con la c maiuscola, sulle forme di vita5. E infatti, l’interesse per il Romanticismo-in-quanto-Modernismo non si declina per Duncan in una eterna modificazione genetica dei monumenta, ma in un atto mitopoietico che, avendoli attraversati, li dimentica.

IV L’audacia di un’epica personale

Parafrasando, questo era scritto sul retro della prima edizione di Bending the Bow, vicino ai nomi di Pound e di Withman. Nell’opera, cui seguiranno quindici anni di silenzio causati anche dall’insoddisfazione dell’autore per la cura tipografica, alcuni testi autobiografici portanti (come My Mother Would Be a Falcorness, meraviglioso) fanno da contrafforti a un’esperienza epica e mitologica insieme, fra riscritture da Verlaine, citazioni diffuse, esplorazioni dell’immaginario della guerra del Vietnam e testi visionari basati sulla rielaborazione di varie tradizioni mistiche e religiose. Le due poesie che ho deciso di presentare mi sembrano poter fare da carta d’imbarco per l’intera opera: The War, dalla lunga introduzione in prosa fra teoresi e vaticinio a firma dell’autore, sovrappone analogicamente la “guerra sbagliata” del Vietnam alle resistenze della società statunitense rispetto a un rinnovamento spirituale e culturale, individuando nella poesia un ruolo di «animazione», ossia di presa di coscienza e allineamento nei confronti di un organicismo universale. Bending the Bow, invece, incarna l’etica di attenzione alla realtà come processo, flusso, tramite la metafora dell’arco che si tende finché possibile per scagliare una freccia canora e poi richiamarla. Emblematica in questo testo la figura di Orfeo, di cui il poeta, tramite l’ambiguità del verbo “to play”, intrasponibile, è chiamato sia a recitare la parte che a suonare la parte, nel senso di partitura (il che ci riporta al derivativo, al rito dell’essere o fare come). L’accorata retorica dell’autore ha fatto storcere il naso a più di un critico: coraggio a parte, c’è chi parla di kitsch6. Tuttavia, credo si possa ammirare l’enorme sforzo di presenza e significazione di Duncan, oltre il melodrammatico in cui a volte scade, come esempio straordinario di impegno etico e stilistico.

Due poesie da Bending the Bow

The War

We enter again and again the last days of our own history, for everywhere living productive forms in the evolution of forms fail, weaken, or grow monstrous, destroying the terms of their existence. We do not mean an empire: a war then, as if to hold all China or the ancient sea at bay, breaks out at a boundary we name ours. It is a boundary beyond our understanding. Now, where other nation before us floundered, we flounder. To defend a form that our very defense corrupts. We cannot rid ourselves of the form to which we now belong. And in this drama of our own desperation we are drawn into a foreign desperation. For our defense has invalided an area of our selves that troubled us. Cities laid waste, villages destroyed, men, women and children hunted down in their fields, forests poisoned, herds of elephants screaming under our fire – it is all so distant from us we ear only what we imagine, making up what we surely are doing. When in moments of visions I see back of the photograph details and the daily body counts as actual bodies in agony and hear – what I hear now is the desolate bellowing of some ox in a ditch – madness starts up in me. The pulse of this sentence beats before and beyond all proper bounds and we no long inhabit what we thought properly our own.

A boy raised in Iowa has only this nightmare, crawling forward slowly, this defeat of all deep dwelling in our common humanity, this bitter throwing forth of a wall of men moving, in which this soul must dare tender aweakening or close hard as an oak-gall within him. Only this terrible wounded area in which to have his soul-life. He turns from us, my very words turn from their music to seek his deaf ears in me. All my common animal being comes to the ox in his panic and, driven by this speech, we imagine only man, homo faber, has, comes into a speech words mean to come so deep that the amoeba is my brother poet.

If the soul is the life-shape of the body, great stars, that are born and have their histories we read in the skies and will die, are souls. And this poetry, the ever forming of bodies in language in which breath moves, is a field of ensouling. Each line, intensely, a soul thing, a contribution, a locality of the living.

Bending the Bow

We’ve our business to attend Day’s duties,

bend back the bow in dreams as we may

til the end rimes in the taut string

with the sending. Reveries are rivers and flow

where the cold light gleams reflecting the window upon

the]

surface of the table,

the presst-glass creamer, the pewter sugar bowl, the litter]

of coffee cups and saucers,

carnations painted growing upon whose surfaces. The whole]

composition of surfaces leads into the other

current disturbing

what I would take hold of. I’d been

in the course of a letter – I am still

in the course of a letter – to a friend,

who comes close in to my thought so that

the day is hers. My hand writing here

there shakes in the currents of… of air?

of an inner anticipation of…? reaching to touch

ghostly exhilarations in the thought of her.

At the extremity of this

design

“there is a connexion working in both directions, as in

the bow and the lyre”–

only in that swift fulfillment of the wish

that sleep

can illustrate my hand

sweeps the string.

You stand behind the where-I-am.

The deep tones and shadows I will call a woman.

The quick high notes… You are a girl there too,

having something of sister and of wife,

inconsolate,

and I would play Orpheus for you again,

recall the arrow or song

to the trembling daylight

from which it sprang.

●

From the Emperor Giulian, Himn to the Mother of Gods:

And Attis encircled the skies like a tiara, and thence sets out as thought]

to descend to earth.

•

For the even is bounded, but the uneven is without bounds and there is no]

way through or out of it.

La guerra

Ci introduciamo continuamente negli ultimi giorni della nostra storia, poiché ovunque forme viventi e produttive falliscono nell’evoluzione di una forma, si risvegliano o mutano in mostri, devastando le loro condizioni di esistenza. Non si tratta di un impero: dunque scoppia una guerra, come se tenessimo a bada tutta la Cina o l’antico mare, presso il confine che diciamo nostro. È un confine al di là della nostra comprensione. Ora, dove altre nazioni sono naufragate, noi naufraghiamo. Per difendere una forma che la nostra stessa difesa corrompe. Non possiamo sbarazzarci della forma a cui adesso apparteniamo, e nel dramma della nostra disperazione siamo trascinati in una disperazione estranea, poiché la nostra difesa ha invaso una parte di noi che ci ha turbati. Le città giacciono distrutte, i villaggi devastati, uomini, donne e bambini braccati nei campi, le foreste avvelenate, le mandrie di elefanti a barrire sotto il nostro fuoco – è tutto così distante che sentiamo soltanto ciò che immaginiamo, mentre inventiamo ciò che stiamo facendo. Quando nei frangenti di una visione vedo al di là dei dettagli fotografici e i corpi quotidiani contano come effettivi corpi in agonia, e sento – come adesso, il muggito desolato di alcuni buoi nel fossato – comincia in me la follia. L’impulso di questa condanna colpisce al di là e prima di ogni confine, e ora non abitiamo più ciò che abbiamo pensato propriamente nostro.

Un ragazzo cresciuto in Iowa non ha che quest’incubo, che prosegue strisciando lentamente, disfatta di ogni possibile dimora nella nostra banale umanità, questo aspro emanarsi di muri d’uomini in movimento, di fronte ai quali l’anima deve azzardare un risveglio timido o chiudersi dura come una galla di quercia. Soltanto questa terribile piaga in cui poter ospitare la vita-dello-spirito. Si allontana da noi: le mie esatte parole si allontano dalla loro musica per cercare i suoi timpani sordi dentro di me. Tutto il mio essere animale vivente giunge al bue nel suo panico e, sospinti dal discorso, immaginiamo un solo uomo, homo faber, che abbia, che giunga a una parola così profonda da fare anche di un’ameba il mio fratello poeta.

Se l’anima è la forma vivente del corpo, le grandi stelle, venute al mondo con le loro storie che leggiamo nel cielo e moriranno, sono anime. E questa poesia, il costante formarsi di corpi nel linguaggio in cui il respiro muove, è un campo di vivificazione. Ogni verso, intensamente, una cosa dell’anima, un contributo; una località dei vivi.

Tendendo l’arco

Dobbiamo pensare a svolgere i doveri quotidiani

tendiamo indietro l’arco nei sogni fin quanto è possibile

finché nella corda tesa il fine non combacia

con lo scocco. Le reverie sono rivoli, fluttuano

dove la luce fredda splende riflettendo la finestra sulla

superficie del tavolo

il cartone di latte pressato, il peltro della zuccheriera, la nidiata]

delle tazzine da caffè e dei piattini,

i garofani dipinti che crescono sulle loro superfici. L’intera]

composizione di superfici conduce a un’altra

corrente disturbando

ciò di cui mi sarei occupato. Ero giusto

nel bel mezzo di una lettera – sono ancora

nel bel mezzo di una lettera – per un’amica,

che avanza nel mio pensiero fino al punto

che il giorno è suo. La mano che qui scrive

là vibra nelle correnti di… aria?

in un’anticipazione interiore di…? riuscendo a toccare

le euforie spettrali nel pensiero di lei.

All’estremità di questo

disegno

“c’è una connessione che opera in entrambe le direzioni, come]

nell’arco o nella lira” –

solo quel rapido appagamento del desiderio

quel sonno

può illustrare la mia mano

pizzicare la corda.

Ti trovi dietro al dove-io-sono.

I suoni profondi e le ombre che chiamerò una donna.

Le note rapide e acute… Anche lì sei ragazza,

con qualcosa della sorella e della moglie,

sconsolata,

e per te reciterei ancora la parte di Orfeo,

richiamando la freccia o canzone

alle luci vibranti del giorno

da cui fu scoccata.

●

Dall’Imperatore Giuliano, Inno alla madre degli dei:

E Attis circondò i cieli come una tiara, e da li si mise in cammino per]

discendere sulla terra

•

Ché l’uniforme è delimitato, ma il difforme è senza confini

e non vi sono]

sentieri attraverso o al di fuori di esso.

1 Charles Olson, Maximus, poesie, dall’introduzione di Silvano Sabbatini, Milano, Mondadori, 1972.

2 Da un’intervista con Ekbert Faas, in Nuova poesia americana. Saggi e interviste a cura di Ekbert Faas, Roma, Newton Compton Editori, 1982, p. 62.

3 Clément Oudart, Les Constructions Poétiques De Robert Duncan: «Only Passages of a Poetry, No More», Revue Française d Etudes Américaines, (2005), p. 40.

4 Da un’intervista con Ekbert Faas, p. 56.

5 Michael Davidson, Caves of Resemblance, Caves of Rimes. Tradition and Repetition in Robert Duncan, in «Ironwood 22», p. 40, Jstore: link.

6 «[riferendosi a Duncan] in no way shying away from Pound’s kitschier aspects—archaic diction, sentimentality, ostentatious literariness, and stylistic inauthenticity»; Daniel Katz, Robert Duncan and the ‘60. Psichoanalisis, Politics and Kitsch, in «Qui Parle», Giugno 2018, p. 158, Academia: link.

Le poesie sono tratte dalla nuova edizione delle opere di Duncan edite dalla University of California Press.

Traduzioni a cura di Dimitri Milleri e Clarissa Amerini. Introduzione a cura di Dimitri Milleri.

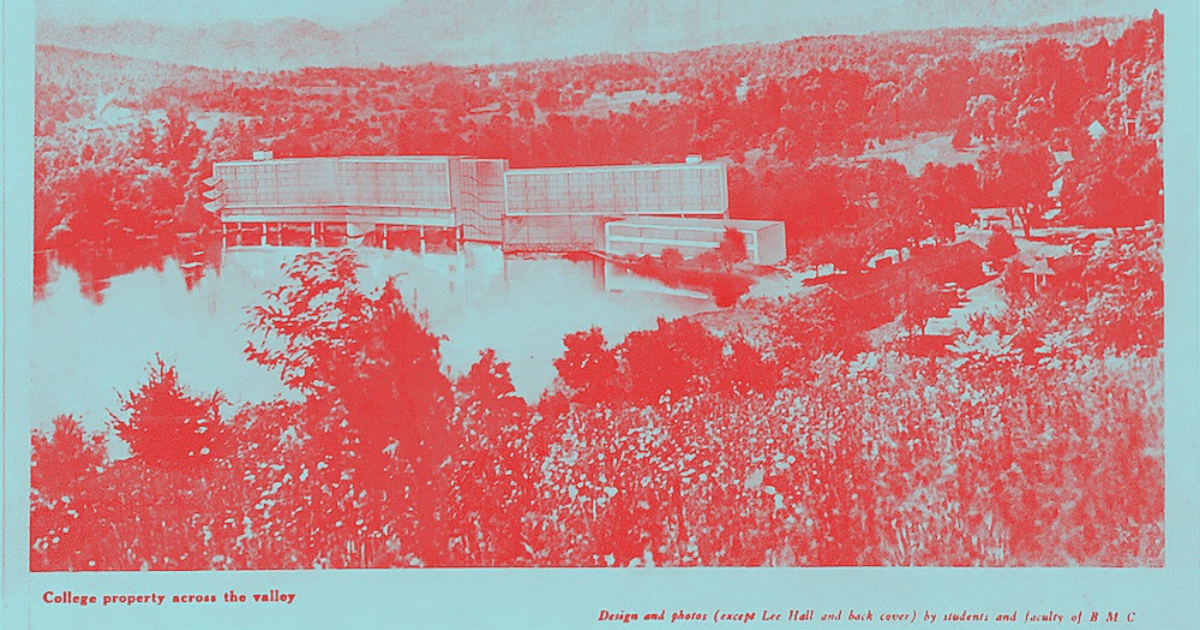

In evidenza: un progetto per il Black Mountain College ricolorato. Fonte.